La motivación para hacer ejercicio es uno de los elementos que determinan la diferencia entre un adulto mayor que ha incorporado a su vida la rutina de ejercitarse y otro, que a pesar de conocer los beneficios probados de esta actividad, no lo ha logrado. Es bien sabido que el incremento en la actividad física y, en particular, hacer ejercicio, tiene beneficios sobre los sistemas cardiovascular y pulmonar (Langhammer et al., 2018). Sin embargo, estudios recientes también han demostrado que el ejercicio puede tener un efecto sobre aquellos mecanismos que se consideran como ‘motores’ biológicos del envejecimiento (Chen et al., 2021).

De tal suerte que el beneficio de ejercitarnos todos los días va más allá de lo que previamente creíamos y puede tener un impacto en nuestra calidad de vida incluso en las edades más avanzadas. No obstante, a pesar de evidencia contundente a este respecto, los adultos mayores no hacen ejercicio. Por ejemplo, en México, se ha reportado que menos de un tercio de los adultos mayores mexicanos hacen ejercicio regularmente (Borda et al., 2020). La falta de motivación suele ser una de las condiciones que llevan a una persona a no hacer algo que supondría un gran beneficio para su salud (Borda & Perez-Zepeda, 2024). Esta motivación no sólo lleva a iniciar una rutina de ejercicio físico, se ha observado que cuando la motivación es alta, la persona continuará por más tiempo haciendo su rutina de ejercicio (Nakajima et al., 2024). Es importante reconocer que incluso a edades más avanzadas, la motivación sigue siendo un componente esencial para continuar ejercitándose; esto es particularmente importante ya que sabemos que el ejercicio –si bien es mejor entre más joven se empiece– sigue teniendo un efecto positivo independientemente de la edad a la que se comience a hacer.

Desafortunadamente, existen muchos otros determinantes para que el ejercicio se convierta en parte de la vida de las personas; de tal suerte que una persona convencida de los beneficios de ejercitarse y con mucha motivación, se va a encontrar con distintos obstáculos que están fuera de su control, tales como: falta de espacios, falta de personal con entrenamiento especializado para adultos mayores, inseguridad, problemas económicos, entre muchos otros (Schutzer & Graves, 2004) así que el avance de esta estrategia tan efectiva, debe comenzar con una planeación que tome en cuenta todas estas características y no quedarse con la idea de que al conocer de sus beneficios, todos comenzarían a ejercitarse.

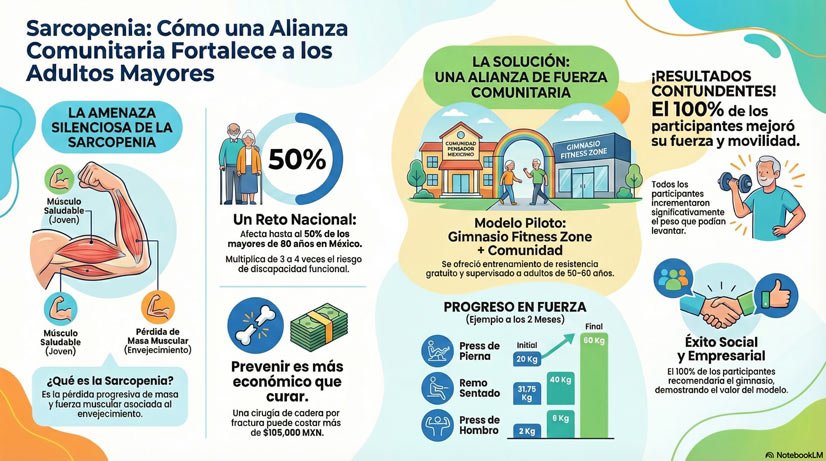

La Sarcopenia: Una Consecuencia Directa del Sedentarismo

Uno de los mayores riesgos de la inactividad física en la vejez es el desarrollo o agravamiento de la sarcopenia, definida como la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y función muscular esquelética (Cruz-Jentoft et al., 2019). Esta condición no es simplemente una “parte normal del envejecimiento”, sino un síndrome geriátrico que conlleva a fragilidad, mayor riesgo de caídas, dependencia funcional y deterioro de la calidad de vida. El ejercicio, específicamente el entrenamiento de fuerza o resistencia, es la intervención no farmacológica más efectiva para contrarrestar la sarcopenia. Al someter al músculo a una carga de trabajo, se activan vías de señalización molecular, como la vía mTOR, que promueven la síntesis de proteínas musculares y contrarrestan la resistencia anabólica característica del envejecimiento (Cruz-Jentoft et al., 2019). Por lo tanto, la adherencia al ejercicio no es un lujo, sino una necesidad clínica para mantener la autonomía.

La Crisis de la Adherencia: Cansancio, Rutina y Abulia

Sin embargo, el conocimiento de estos beneficios a menudo choca contra una realidad psicológica y social compleja. La motivación inicial, impulsada por la toma de conciencia o una recomendación médica, suele debilitarse con el tiempo. Los obstáculos son múltiples: el cansancio físico, que se percibe con mayor intensidad; la monotonía de la rutina, que genera aburrimiento; y la aparición de estados de ánimo como la abulia (falta de voluntad o iniciativa), que pueden estar asociados a condiciones como la depresión subclínica común en adultos mayores (Schutzer & Graves, 2004). La “intención” de ejercitarse se ve sistemáticamente saboteada por estas barreras, lo que explica la alta tasa de abandono en los programas de actividad física.

La Rutina como Antídoto: De la Motivación Externa al Hábito Automatizado

Es en este punto donde la noción de rutina trasciende su connotación negativa de monotonía para convertirse en la piedra angular del éxito. La clave no reside únicamente en la motivación inicial, sino en la transición de un comportamiento basado en la motivación consciente (que fluctúa) a uno regido por el hábito automático (que es estable). La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (2000) postula que la motivación intrínseca (hacer algo por el placer inherente a la actividad) es más sostenible que la extrínseca (hacerlo por un resultado externo, como mejorar la salud). No obstante, construir motivación intrínseca lleva tiempo.

La rutina de ejercicio actúa como un puente hacia este estado. Al repetir la conducta de manera consistente, en un contexto estable (mismo horario, mismo lugar), se fortalece un circuito neuronal en el cerebro conocido como “loop del hábito” (cue-routine-reward) (Duhigg, 2012). Inicialmente, la persona debe ejercer un gran autocontrol para superar la inercia, el cansancio o el aburrimiento. Pero con la repetición, la acción se vuelve menos dependiente de la fuerza de voluntad y más automática. La recompensa deja de ser solo la mejora de la salud a largo plazo (un objetivo abstracto) y se convierte en sensaciones inmediatas: la satisfacción post-ejercicio, la liberación de endorfinas que mejoran el estado de ánimo, y la sensación de logro diario (Nakajima et al., 2024)